永远的林先生

来源:端阳史志馆 作者:sheguogang 点击:1167

永远的林先生

湘潭市教科院 周约维

1978年,我在人民银行担任信贷员,有一天父亲来信说,现在恢复了高考制度,你也不妨去试试,考不上不要紧,至少读了书增加了知识。说实话,我对考上大学没有半点把握,因为初中仅仅读了一年就遇上“文化大革命”而失学了,文科方面还好点,一是自己长期坚持自学,语文基础还可以,二是文科可以通过突击复习得到较高的分数。我最担心的还是数学(好在那一届不要考外语)。经过再三考虑,决定采纳父亲的建议参加高考,经过三个多月的紧张复习,忐忑不安地走进了考场。考试完毕填报志愿选择了湖南师大(那时叫湖南师范学院)历史系,因为听说历史系在全国的高校中有不小的名气,而它之所以有名又是由于有个史学大家林增平先生。一个月后我收到录取通知书,如愿以偿地录取到湖南师范学院历史系,功夫到底没辜负肯下功夫的人。

我考上大学那一年已经25岁,不过在同学中年龄还是属于中等,最大的已过了30岁,与系里几个年轻教师的年纪一般大小,最小的欧阳同学只有15岁,个子比现在的初中生高大不了多少。当时的历史系以老教师居多,他们从幼年起就下了苦功夫,国学功底十分雄厚,学问好生了得,许多学生对于《四书》《五经》仅仅是知道篇目而已,而教授中国古代史的一些老先生居然能背诵出大部分内容。有一位文先生虽然教的是中学历史教学法,但对中外历史无所不通,似乎没有问题能够难倒他。他讲过一堂关于农历与公历的换算课,同学们都听得发了呆,没想到世界上竟然有这样博学的人。我们想,一般的老师都是这般的了不起,那林先生的学问肯定更加下不得地了,于是盼望能早日听到林先生开设的“中国近代史”。

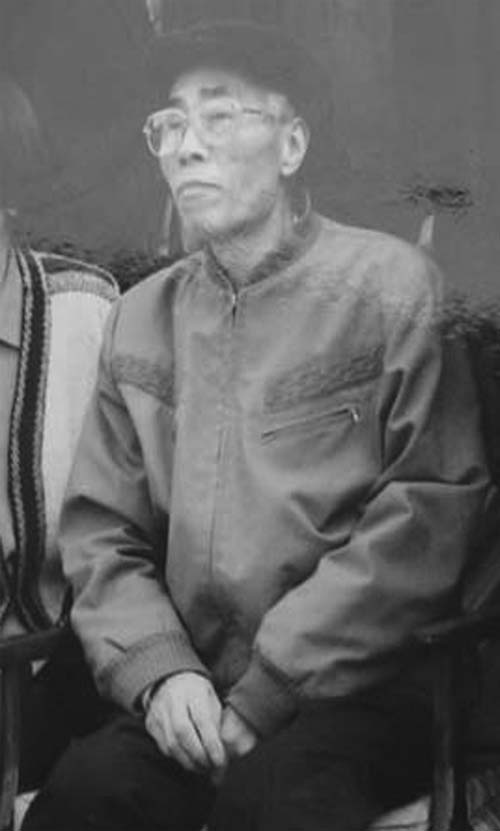

林先生给我们授课的那一天同学们到得特别早,班长特地泡了杯龙井放在讲台上。铃声刚刚响过,先生进来了:50出头,干瘦、阔嘴,头发白的比黑的多,高度近视。他轻轻地咳了咳,亲切地说,同学们,我姓林,名增平,以后叫我林老师好了,从今天开始咱们一道来学习中国近代史。他然后缓缓地坐下,把眼镜凑到讲稿前一字一顿地念了起来。

我可能是对林先生讲课的期望值太高的缘故,听了他的课感到有些失望——没有抑扬顿挫、没有慷慨激昂,语气平淡得很,一口江西普通话虽然不很难懂,但听上去总感到有点别扭。我甚至想,要是老人家上课忘记带讲课稿,课还怎么上得下去?或者讲课稿如果丢了一页呢?岂不要“跳”过去讲?

可是我错了。听了林先生几次课后,我翻出笔记复习,发现他的课最大的特点就是具有个人的独到见解而不像一般的教师那样人云亦云。上个世界80年代初思想解放刚刚起步,许多历史工作者的“研究”还只是停留在用史实去证明革命导师结论的“正确性”,而林先生却有自己的一家之言。比如,当时史学界一般将戊戌变法作为中国资产阶级上层的运动看待,他经过仔细研究,认为这一看法与历史事实不符。他认为,戊戌维新运动反映了还没有独立社会地位、正处于逐渐转化的资产阶级集团的处境和愿望。诸如此类的新颖观点都在讲课中体现了出来。他的讲稿材料扎实、主题明确、论据充分,没有多余的词语,整理出来就是一篇篇质量很高的论文。

林先生注重对史学理论的探究,他的课具有浓厚的学术味。他在辛亥革命史、中国近代资产阶级、湖湘文化等领域造诣很深,《辛亥革命史》(与章开沅合作主编)、《中国近代史》、《资产阶级与辛亥革命》等著作在国内外产生了重大影响。《近代湖湘文化试探》一文更是开创了国内湖湘文化研究之先河。先生结束了七八级中国近代史的课程后我们在校园里很久都没看到他的身影,同学告诉我,他在北京和章开沅教授主编《辛亥革命史》。他几年如一日,孜孜不倦、一丝不苟地工作,为提高书的质量竭尽全力。林先生有关辛亥革命史的研究成果以及卓越见解,尤其是关于中国资产阶级的形成、产生与发展的精湛研究,全部融合在《辛亥革命史》中,使该书的学术质量得到史学界的高度评价。章开沅说:“在《辛亥革命史》定稿初期,由于书稿各章原来分别由多人执笔,风格既不相近,成熟程度亦不尽同,统编的工作量相当繁重,加以当时我突发高血压病,经常处于晕眩状态,他的负担更为沉重,但他毫无怨言,整日埋头伏案或通盘审度,或逐字逐句修改,终于在较短时间内完成第一卷的定稿任务。”林先生讲课中的许多观点出自他的专著《中国近代史》,这部书史料丰富、观点新颖、文字精炼生动,是建国后第一部完整的中国近代史教材,北大、复旦等高校曾在课堂里采用过,四川大学、河北大学、上海社科院等单位曾将其列为招收有关方向研究生的必读参考书。日本东京都立大学野泽丰教授从1958年起一直将其作为讲授中国近代史的参考书。先生做学问精益求精,这部书倾注了他大量的心血。先生以一人之力不舍昼夜地到处寻找资料,并对资料进行分析整理。据当时系图书室的管理员说,林先生为了查找资料,经常是吃了午饭就来到图书室工作,如果下午没课,则要到下班时才离开。

林先生在《辛亥革命史》的编写中起了巨大的作用,著作出版后他却默默地功成身退,他在《治史琐言》一文中把该书的成功谦虚地视为“在章开沅同志主持下”“编写组二十多人通力合作、和衷共济”的结果,而自己仅仅是在“襄助章开沅同志”主编这部书。尽管自己在合作项目中做了大量幕后工作,付出了常人难以想象的辛劳,但他在分配胜利果实时,把大的分给了别人。他历经千辛万苦,《中国近代史》的稿件终于完成,1958年,湖南人民出版社的编辑在出版时打算在“林增平”后加上“著”字,他自己改为“编”字,编辑退了一步,建议改为“编著”,他仍不肯,最终只用了一个“编”字。理由是“总的来说,都是近年来我国学术界在中国近代史研究领域内得出的成果所赐予。” 同时,林先生做学问的目的是为我国的历史研究贡献自己的力量,是为了追求真理,对学术成果带来的名和利根本不感兴趣。他的一生是淡泊名利的一生。

解放后很长一段时间里历史学界把农民战争的地位提到吓人的高度,把太平天国的政权性质定为“农民阶级的革命政权”,这种观点得到领袖的肯定后几乎成为了定论,成了一个不需要讨论的问题,而先生对此却持有不同的看法。在当时思想解放有待进一步深入的情况下,他上课的时候并没有急于向我们阐明自己的观点,而是说:“有人说太平天国是农民革命政权,有人说是农民政权,还有人说是封建政权,同学们可以经过研究以后提出自己的看法。不要急于求成,只要深入钻研了,总会有得出正确结论的那一天。当然,我这一辈子可能看不到那一天了,但你们还很年轻,年轻是最大的希望所在。”先生鼓励我们大胆求异,用现在的话说要有“创新思维”,更重要的还是,他虽然贵为史学大家,但与我们这些初出茅庐的年轻人平等协商的态度深深地感染了每一个人。我在以后的教学生涯中遇到问题能够心平气和地与学生一起讨论,就是受到先生言传身教的结果。

受先生的影响,历史系七七、七八级的不少学生对中国近代史的研究产生了浓厚的兴趣,他们参加工作后由于常常得到先生的指导,学术方面进步很快,有的不到40岁就评上了教授。林先生还创建了湖南省第一个文科博士点——中国近现代史博士点,培养了大批中国近代史领域的优秀人才。就学术成就而言,历史系71位同学中数欧阳的成就最大。他是大陆第一个历史学博士后,毕业后成了北京大学最年轻的博士生导师之一。他追随林先生攻读博士学位的三年中,经过林先生的悉心指导,中国近代史的研究成果很快就超过了其他的青年学者。上个世纪80年代中期关于胡适的研究基本上属于禁区,人们对胡适的评价还停留在“资产阶级反动文人”的阶段。在林先生的鼓励下,欧阳写出了《重评胡适》的长篇论文,又是在林先生的帮助下,文章才得以顺利发表,发表后立即轰动了海内外,也成为“文革”后史学界用实事求是的态度研究胡适的开山之作。

1985年,我当时已经在中学教了3年的历史课,听说先生打算招收一个中国近代史研究生班,为了能向先生学到更多的东西,就立即报了名。我白天要上班,只有晚上才能挤点时间看书,而外语又是我的弱项,复习的时间根本不够用,于是写了封信给先生,希望他给我划定一个复习的范围。先生很快就回了信。他在信中对我的报考表示欢迎,并说只要下足了功夫考上并不会很困难。至于“划一个范围”的请求,却“碍难答应”,言外之意是既然是考试就得公平竞争,不可搞小动作。我读了信心里很不平静,想想先生一辈子规规矩矩做人我却向他提出过分的要求,实在是不配做他的学生,连回信向他表示歉意的勇气都缺乏了。这次考试我的专业课成绩都过了关,只是由于外语差了几分而落选。尽管如此,我觉得先生对我的品德教育比他交给我的知识甚至更加重要。

先生讲课时露出的牙齿很明显地可以看出是假牙。“文革”是先生逃不过去的一劫,他作为湖南省最早被揪出来的“反动学术权威”之一而遭到无情的批斗。在一次批斗会上,系里一个当红的“革命造反派”义愤填膺地朝跪在地上的先生踢去,一脚踢掉了他几颗门牙。他被关在牛棚“劳动改造”了好几年,身体遭到摧残。我大学毕业后再也没见过先生,只是听同学说他的身体状况还算可以,只是经常感到胃有些不舒服,这是住牛棚带来的后遗症。在医生的劝说下,先生把酒戒了,但这并不能阻止癌细胞发疯般地生长,先生于1992年因患胃癌而去世,终年69岁,他去世的时候我没有得到消息,故没参加追悼会,这成了我终生的遗憾。先生已经走了17年,他的道德文章和人格魅力永远成为了我做人做事的一根标杆。

发布时间:2010/5/26 【打印此页】

上一篇:千万别低估了小康洁的价值

下一篇:别跟母亲较劲